Paria por antonomasia, ser de baja ralea. Te lo encuentras por las calles a todas horas. Suele estar en cruces de grandes calles, siempre cerca de un semáforo. Casi siempre lleva una mochila con sus pertenencias. Si tuviera coche propio podría guardar discretamente en el maletero las toallas, las raquetas de tenis, los zapatos de deporte, los libros de la Universidad.

Pero como no tiene coche tiene que ir siempre cargado con su hatillo, a expensas de que otros lo lleven a su destino. Lo ves siempre mirando furtivamente a todas partes, con la duda de que el encuentro no fuera exactamente en ese cruce sino en el siguiente, de que fuera a esa hora, de que el recogedor no se haya quedado dormido. Siempre con algo de miedo en esos minutos hasta que llega el desgraciado encargado de transportarle.

Todo son penurias: te tienes que levantar cinco minutos antes que el del coche, porque si llegas después que él te puedes quedar en tierra. Normalmente el punto de encuentro le viene mejor al que tiene coche que a ti, lo cual no deja de ser paradójico siendo el otro el que goza de mayor movilidad. El que llega en coche suele llegar tarde, siempre con la excusa de asegurarse el no llegar antes de que el paquete esté esperando. A expensas de la música que el conductor quiera oír, de a lo que huela ese coche, se fuma o no en función de lo que el conductor decida. Salvo que quien conduzca sea tu novia o novio eres una especie de gorrón, de aprovechado.

Cuando pasas mucho tiempo siendo el que espera a que lo recojan en coche acabas con un malestar tal que decides comprarte el tuyo. No porque te guste conducir, no por la libertad que consigues, no por el estatus, no porque ligues más. Lo haces por puro asco, por no poder seguir siendo ese indocumentado que espera en los cruces con una mochila, dudando si era un Seat Ibiza o un Ford Focus el coche que te tendrá que recoger. ¿Blanco o gris perla? ¿Pero no hay alguien ya sentado donde el copiloto?

Te dejan tirado y te toca pegar un telefonazo para despertar al otro y luego no puedes apenas echarle la bronca porque al fin y al cabo te están haciendo un favor. Y las vueltas, aunque menos penosas, no dejan de ser tristes, a expensas del otro. Si se quiere tomar una cerveza más, te aguantas y pides otra. Si quiere acercarse a un sitio pues allá tendrás que ir con él. Si decide hacer media hora extra de trabajo, con él te quedas porque no hay otra.

Nunca he tenido coche y he vivido tantas veces esta situación, desde pequeño en que ni mi padre tenía coche, que sólo por eso decidí sacarme una vez el carné de conducir. De pequeño tenía una familia mochilera, siempre colgados esperando que nos repartieran en distintos coches. Aquello era patético. Si nos queríamos ir de una reunión familiar – y siempre queríamos porque eramos lo peor – nos tocaba esperar a que los otros quisieran llevarnos. Y como éramos muchos, hacían falta varios coches con lo que no quedaba otra que irse en el momento en que más gente lo hiciera.

Luego viajaba a cualquier sitio y tenía que hacer juegos malabares con los transportes públicos o pasar por la perpetua infamia de ir mendigando asientos en los coches de los amigos. Algunos decían que ya estaba lleno, otros se excusaban y hay que entenderlos, resulta también patético para el conductor el tener que ir a por uno de estos indigentes sociales. No te hablo de amigos del alma, con los que irías al fin del mundo. Te hablo de relaciones intermedias, más que conocidos pero que no sabes si invitarías a tu boda. Bueno, en España se invita a cualquiera a la boda de uno porque es económicamente rentable.

Ahora con los móviles será diferente, pero en el pasado estaba uno esperando como el naúfrago que mira al horizonte esperando que llegue un barco. Y claro, 99 de cada 100 veces llegaba ese barco, pero el problema está en esa vez, que podía ser una fiesta importante, un examen, un sesión de teatro, la cita para las pruebas de la alergia que te dan con nueve meses de antelación. Porque las 100 veces que ese desgraciado se queda esperando a que lo recojan en coche es porque las alternativas son horribles. Porque en muchos casos esa persona habría preferido dormir media hora menos e ir en transporte público, antes que pasar la vergüenza de esperar con una mochila en uno de los cruces más concurridos de la ciudad.

Nombres de batallas

Los ganadores escriben la Historia

La Gran Guerra

Antes de que la cruenta batalla que enfrentó a casi toda Europa, celebrada entre los años 1914-1918, recibiera la denominación de Primera Guerra Mundial esta trágica guerra no tenía nombre. El nombre más común con que la gente se refería a ella era el de La Gran Guerra. Obviamente, al no existir ninguna otra, el de Guerra Mundial a secas era también mencionado, aunque en menor medida. Otros nombres provisionales para tan egregia contienda fueron los de La Guerra del Kaiser, la Guerra de las Naciones, la Guerra que acabará con todas las Guerras o simplemente la Guerra en Europa.

Desde el punto de vista de los distintos países también se barajaban otros nombres. Franceses y belgas se referían a ella como la Guerra de la Justicia. De un lado y otro de los contendientes se utilizó la denominación Guerra para Salvar la Civilización.

Como ya hemos mencionado aquí, la guerra con la que los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra recibe el nombre de Guerra de la Independencia (para los británicos) y el de Guerra Revolucionaria (para los americanos).

Nombres de batallas

Si dar nombre a una guerra puede exigir que esta finalice y el resultado se asiente, y a veces ni incluso se consigue un nombre de consenso, con las batallas la tarea es mucho más complicada.

Dependiendo del contendiente, puede tener un nombre u otro. Quizás el caso más relevante sea el de la Batalla de Gallipolli, la más importante de las batallas de la Historia de Australia – que perdió – y a la que los vencedores turcos – que ganaron pírricamente – la llamaron la Batalla de Çanakkale. Los australianos eligieron el nombre de la península que fallidamente invadieron. Los turcos, con más lógica, el de toda la región. Para añadir más confusión, los franceses llaman a esta batalla como la de los Dardanelos.

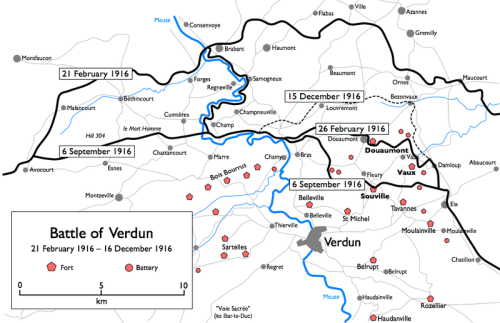

En algunos casos las batallas son más bien guerras inmersas dentro de otras guerras. Tres batallas famosas: Verdún y Somme (Primera Guerra Mundial) o Stalingrado (Segunda Guerra Mundial) fueron combates que duraron meses y que tuvieron entidad suficiente para llegar a ser consideradas guerras en sí mismas. Aquí, más que una batalla se entiende como tal a una sucesión de conflictos bélicos que se agrupan bajo un mismo nombre.

Las batallas, a diferencia de las guerras, ni siquiera se sabe si van a ocurrir o no. Dos bandos están próximos, uno acecha al otro y se plantea atacar. Pero a veces el defensor emprende una retirada cautelar que aborta la prevista ofensiva. Un soldado se levanta por la mañana y de lo único de lo que puede estar seguro es de que va a tener un mal día. Los americanos abominan de la Batalla de Gettysburg en su Guerra de Secesión. El 1 de Julio de 1863 comenzó una batalla que nadie imaginaría como una de las más cruentas de la historia reciente.

En el otro lado de la balanza, el sorprendente caso de la Batalla de Waterloo. Algunos oficiales británicos, ajenos a la trascendencia que tendría la victoria que resultó decisiva contra las tropas napoleónicas, dudaban si considerarla una batalla y no una simple escaramuza. Y es que hay batallas extensas e infructuosas, como la de Verdún y otras sencillas y decisivas, como Waterloo.

Nombres geográficos

Los nombres de las batallas pueden provenir de las circunstancias más peregrinas que uno pueda imaginar. Lo habitual son los lugares geográficos donde tuvo lugar:

Todo un país: Batalla de Malta (Segunda Guerra Mundial).

Toda una región: Batalla de Çanakkale (antes citada).

Una ciudad: Batalla de Madrid (Guerra Civil Española)

Un bosque: Batalla de la selva de Teutoburgo (siglo I, entre romanos y germanos).

Un río (Un caso muy frecuente por cuanto los ríos suelen ser una frecuente divisoria entre territorios): Batalla del Río Hidaspes (Alejandro Magno).

Una carretera: Batalla de la carretera Raate (Finlandia contra Rusia, en 1940)

O simples lugares.

Como todo castillo: La Batalla de Azincourt, entre franceses e ingleses en 1415.

Como una simple pensión: Batalla de Campbell’s Station, de la Guerra de Secesión americana.

El caso extremo es un lugar tan inhóspito que no tenga nada cerca que pueda darle nombre. Y entonces puede optarse por la solución de nombrarlo por sus coordenadas geográficas: Batalla del 73 Este, en la Guerra del Golfo.

También existe el caso recíproco: Que una batalla resulte tan importante que el propio lugar donde haya tenido lugar acabe adquiriendo el nombre de la batalla en una especie de retroalimentación.

Pearl Harbor, que fuera un simple puerto en una simple isla de Hawaii ya sólo significa una cosa: la sorpresiva batalla (por llamarlo de alguna forma) entre japoneses y americanos.

Gallipolli, El Álamo, Passchendaele son lugares que ya han perdido su identidad propia para pasar a ser simples espacios donde sucedieron trágicas batallas.

Con el paso del tiempo las batallas han pasado a ser sucesos planificados al detalle. Esto ha permitido que se pensara en ellas mucho antes de que sucediera. En tal caso, un nombre en clave es lo habitual. Hay casos en que este nombre previo a la propia contienda ha sido el que ha permanecido. La Operación Trueno Rodante en Vietnam es un caso. Otro es el de la Operación Market Garden en la Segunda Guerra Mundial constaba de dos fases: MARKET, en que las tropas aliadas se apoderaban de estratégicos puentes en Bélgica. Y GARDEN, en que dichas tropas avanzaban hacia el norte. A pesar de la previsión y de tan ingeniosos nombres, la operación fue un rotundo fracaso para los aliados. Al menos tuvieron la suerte de darle nombre a la batalla.

Si el destino quiere que numerosas batallas tengan lugar en el mismo lugar, lo habitual es establecer una secuencia numerada entre las mismas. Esto sucede también con las guerras, como las Púnicas entre romanos y cartagineses.

El caso extremo en la numeración entre batallas lo ostentan las desconocidas Batallas del Isonzo (un río). En este caso los continuos combates entre austriacos e italianos, en la Primera Guerra Mundial, alcanzaron la friolera de doce batallas. De todas formas este número es quizás exagerado y no hay acuerdo entre si el número correcto es de diez, once o doce. En cualquier caso, el récord es suyo.

Curiosas son las batallas de la Guerra Civil americana, la Primera y Segunda Batallas de Bull Run. Ambas contiendas distan considerablemente en el tiempo, con numerosos encuentros intermedios en otros lugares. Pero quiso el destino que ambos ejércitos volvieran a enfrentarse casi en el mismo lugar en Manassas, Virginia más de un año después.

Un caso curioso de nombre de batalla es el de la Batalla del Glorioso Primero de Junio, entre franceses e ingleses en 1794. Pocas veces el nombre de una batalla lo designa el día en que esta sucediera.

Las batallas de la Guerra de Secesión

Un caso muy interesante y estudiado es el de las batallas de la Guerra de Secesión (o Guerra Civil Americana). En este caso los dos contendientes eran compatriotas y no consiguieron ponerse de acuerdo con el nombre de casi ninguna batalla. Este suceso resulta paradójico para los historiadores que no consiguen entender cómo pudo llegarse a semejante divergencia.

Los Unionistas, del norte, solían nombrar a las batallas con nombres de ríos, lagos y puertos. Los sureños Conferederados dieron prioridad a las ciudades y pueblos más próximos al conflicto. Una explicación ingeniosa por lo sencilla es la del experto en la Guerra Civil Americana Shelby Foote, quien sugiere que los norteños, urbanos, encontraban más llamativas las grandes extensiones de agua. Los sureños, más rurales, daban prioridad a las poblaciones.

Si bien al principio los nombres los podría dar el ejército vencedor de la Guerra, el de la Unión, con el paso del tiempo, y la eliminación de la idea de buenos y malos, el criterio que ha prevalecido es que el nombre de la batalla lo diera el vencedor de la misma.

Sin embargo esto no siempre se ha respetado. El combate del 10 de agosto de 1861, llamado Batalla Wilson’s Creek la ganaron los Confederados, que habían preferido el nombre de Batalla de Oak Hills pero no pudieron conseguir que la Historia la recordara con ese nombre.

Un inconveniente añadido es el de las antes citadas Batallas de Bull Run. En ambas vencieron los Confederados. Y sin embargo el nombre que prevalece en las dos es de nuevo el unionista (el confederado era el de Batallas de Manassas).

Finalmente, puede darse el caso de que una batalla no haya tenido un vencedor claro, o ambos se entiendan como ganadores, como la Batalla de Seven Pines. Aquí tuvieron los Confederados la suerte de dar el nombre en lugar del otro propuesto: Batalla de Fair Oaks.

Al final la costumbre del nombre del vencedor global se ha impuesto en la mayoría de los casos. Sin embargo aún hoy en los Estados del Sur muchas de estas batallas se conocen con el nombre equivocado.

Fuentes principales:

Nombres de la Primera Guerra Mundial.

Nombres de batallas en la Wikipedia.

Conflictos de nombres en la Guerra de Secesión.

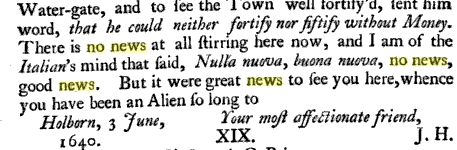

La frase: No news is good news

La frase:

No news is good news (Que no haya noticias es una buena noticia).

Origen:

La primera versión de tan conocida expresión se le atribuye al Rey de Inglaterra James I, quien en 1616 escribió: “No newis is bettir than evill newis.” (Ninguna noticia es mejor que malas noticias). La versión moderna del dicho apareció muy pocos años después, en el libro de James Howell “Familiar Letters” (c. 1645) con el texto “I am of the Italians mind that said no news, good news“. (Estoy con la forma de pensar de los italianos, que dicen que no haya noticias es una buena noticia).

Fuente: “Wise Words and Wives’ Tales: The Origins, Meanings and Time-Honored Wisdom of Proverbs and Folk Sayings Olde and New” by Stuart Flexner and Doris Flexner (Avon Books, New York, 1993). Page 135.

Bueno, con tan buena información y un Internet tan completo se puede buscar en Google Books la versión completa de dicho libro y entonces vemos que la verdadera cita, en la página 329 de esta edición del libro, es la siguiente:

There is no news at all ftirring here now and I am of the Italian’s mind that faid Nulla nuova buona nuova no news good news.

Así, parece que el verdadero origen de la frase es latino. Sin embargo se asume que la frase de James I es la originaria de tan repetida expresión, tantas veces usada para repetir noticias en los diarios o para evitar tener que discutir lo que sucede en la actualidad.

(No es que el chiste sea gracioso, pero me ha costado tanto encontrarlo que no he podido dejar de ponerlo.)

Aplicable a:

La guerra de Irak es una perpetua mala noticia. No estaría de más recalcar que este mes de mayo de 2008 ha sido el menos malo de todos desde que se inició la ocupación:

21 soldados muertos (en abril había muerto 52, 115 en diciembre de 2006).

480 civiles asesinados (744 en abril, 3.539 en septiembre de 2006).

El mundo en 1906

Casi con toda seguridad 1906 fue el año en que menos países independientes había en el mundo.

Wikipedia ofrece una lista que tiene tan solo 59 países, pero de ella pueden eliminarse seis:

- Emirato de Bukhara. Pues era un protectorado de Rusia, no un país plenamente independiente.

- Congo Free State. Que a pesar del nombre era propiedad del rey belga Leopoldo II. Se piensa que ha sido la mayor propiedad privada que jamás ha poseido una sola persona.

- Creta. Que ya se encontraba en una situación delicada, con pretensiones griegas y turcas.

- Khanate of Khiva. Otro protectorado ruso.

- Reino de Kongo. Este Congo con K era un reino solo sobre el papel, pues Portugal era el colonialista de turno que realmente gobernaba.

- Marruecos. Que por aquel entonces era un protectorado de Francia y España.

La lista de países totalmente soberanos sería la siguiente (disculpad los nombres en inglés) :

- Principality of Andorra

- Argentine Republic

- Austro-Hungarian Empire

- Kingdom of Belgium

- Republic of Bolivia

- Republic of the United States of Brazil

- Principality of Bulgaria

- Republic of Chile

- Great Qing Empire (China)

- Republic of Colombia

- Republic of Costa Rica

- Republic of Cuba

- Kingdom of Denmark

- Dominican Republic

- Republic of Ecuador

- Republic of El Salvador

- Empire of Ethiopia

- French Republic

- German Empire

- Kingdom of Greece

- Republic of Guatemala

- Republic of Haiti

- Republic of Honduras

- Kingdom of Italy

- Empire of Japan

- Republic of Liberia

- Principality of Liechtenstein

- Grand Duchy of Luxembourg

- United Mexican States

- Principality of Monaco

- Principality of Montenegro

- Kingdom of The Netherlands

- Republic of Nicaragua

- Kingdom of Norway

- Sublime Ottoman State

- Ouaddai Empire

- Republic of Panama

- Republic of Paraguay

- Persian Empire

- Peruvian Republic

- Kingdom of Portugal

- Kingdom of Romania

- Russian Empire

- Most Serene Republic of San Marino

- Kingdom of Serbia

- Kingdom of Siam

- Kingdom of Spain

- Kingdom of Sweden

- Swiss Confederation

- United Kingdom of Great Britain and Ireland

- United States of America

- Eastern Republic of Uruguay

- United States of Venezuela

De estos países, casi todos existen en la actualidad, aun cuando sea con otro nombre. Sólo el exótico Imperio Ouaddai que existía dentro del actual Chad resulta realmente extraño. Según parece Francia también gobernaba esta región desde 1903 así que bien podría salir de la lista.

De los nombres oficiales, son llamativos el de San Marino (La Serenísima República ) o la actual Turquía: Sublime Estado Otomano.

En 1906 sólo había 53 países independientes. Los mismos que hay en todo África actualmente. Tres más de los que hay en todo Europa. Hoy el número de países es de 195.

Fuente: Propia.

La ciudad de las bombillas

La serie americana Sex and the City (traducida como Sexo en Nueva York) presenta la aparentemente poco realista vida de cuatro chicas newyorkinas tan acomodadas económicamente como promiscuas y desinhibidas en el plano sexual. Al margen de las críticas ante la veracidad o lo divertida que pueda resultar, es una interesante muestra de la vida en la ciudad de Nueva York (de ahí que el título español, que deja a la ciudad como el lugar donde ocurre la acción en lugar de un protagonista más, es un poco desacertado).

Una de las cosas que más me chocó de esa serie era el ver cómo cuatro chicas que tienen trabajos de primera fila – periodista de éxito, asociada de una firma legal, galerista de arte, relaciones públicas – al margen de que disfrutan de una vida envidiable disponen de un tren de vida relativamente modesto.

La protagonista se enamora de un personaje que es quizás el único que aparece en toda la serie que tenga coche propio. Con el lujo añadido de que posee chófer, pero es que de lo contrario habría quedado como un pobre diablo.

Aunque las chicas viven en las zonas más exclusivas de la ciudad del lujo moran en apartamentos bastante modestos, con apenas una habitación y una cocina minúscula. Y además, viven de alquiler.

Nunca viajan al extranjero – o casi nunca. No pasan un día en el campo. En verano van a la piscina porque una de las protagonistas consigue robar una tarjeta de socio de una de ellas.

Trabajan de sol a sol. Pagan sus cuentas por separado. Comen comida barata demasiado a menudo. Sufren horas para conseguir un taxi, que comparten. A veces no pueden entrar en las discotecas. Y en algún restaurante, al no tener reserva, se quedan sin comer.

Si eliminamos el lujo newyorkino, los zapatos de diseño, los regalos desmedidos, el chófer, casi tenemos la vida de unas pobres mileuristas con más suerte en la cama que en la vida.

Y es que Nueva York es una ciudad paradójica. Parece el símbolo del sinsentido, de la contaminación, del consumismo. La realidad sin embargo no es tan sencilla. En este ingenioso ensayo, David Owen diserta con acierto defendiendo el estilo de vida de la Gran Manzana. Solo degenerado en apariencia, la gente tiene una actitud altamente ética ante un mundo en que los combustibles, la contaminación y el cambio climático parecen la gran amenaza.

Volviendo de nuevo a los coches, el 82% de los habitantes de esta ciudad usa el transporte público en sus desplazamientos. Tendríamos que imaginarnos algún país del peor tercer mundo para encontrar esos niveles. Y es que aunque el metro y el tren sean una pesadilla (y el taxi no siempre funcione en las horas punta), son los mejores métodos para moverse dentro de la ciudad. Hasta el punto de que mucha gente con sueldos anuales superiores a los 200.000 euros no tenga otro medio de transporte a su disposición.

Con un uso tan extendido de estos transportes, viviendo en apartamentos pequeños en grandes edificios, el consumo de energía per cápita es uno de los más bajos del mundo. El autor del ensayo, lectura imprescindible, usa su propio ejemplo. Primero vivió en Nueva York durante años. Luego decidió salir de la ciudad cuando nació su primer hijo. Se marcharon a un lugar idílico, tanto que tienen que tener cuidado con los osos. Pero en parte lamenta que tienen que tomar el coche hasta para comprar el pan. El colegio de los niños está realmente lejos. Ahora necesitan al menos dos coches en casa, que hacen miles de kilómetros cada año.

Gastan una cantidad obscena de dinero en calentar o enfriar su gigantesca casa de campo – sería absurdo tener una pequeña cabaña y aún así sería también mucho más caro que en Nueva York. Aunque tengan un bosque centenario a pocos metros de la ventana de sus casas, aunque tengan una vida más “verde” no es más ecológica. En Nueva York sin embargo, aunque no tuvieran suficientes horas de sol, su vida era más respetuosa con el medio ambiente.

Interesante reflexión: Nueva York es la ciudad más ecológica de Estados Unidos.

Los cuadernos de Prospero

Mucho antes de empezar con esto, solía rellenar mis ideas en cuadernos. Eran libros muy heterogéneos, imposibles de entender salvo para su autor.

Esos cuadernos han ido perdiéndose, conforme iba mudándome de un sitio a otro. No son una gran pérdida pero a buen seguro serían una lectura más interesante que esa cosa tan aburrida de los blogs.

De pequeño, mi madre me reprimía por la infantil costumbre de ir arrancándole las páginas a los cuadernos de alambre para dibujar o hacer aviones de papel. Constantemente tenía que comprarme cuadernos nuevos, porque las hojas arrancadas eran siempre más que las que permanecían.

Una vez tomó cartas en el asunto. A torta limpia me inculcó la sana costumbre de no arrancar ni una sola página. Es increíble cómo se asientan los comportamientos infantiles. Todavía me cuesta hacerlo. Al finalizar el cuaderno mi madre contaba las páginas y veía que coincidían con las iniciales. No era como la madre de Norman Bates, había un margen de flexibilidad, dentro de lo razonable.

Hoy en día no puedo arrancar ni una sola página. Por eso los cuadernos permanecen, aunque los vaya perdiendo enteros. Ahora tengo la extraña costumbre de continuar unos con otros. Por ejemplo, el que estoy usando ahora.

1. Empieza con unos apuntes de redes.

2. De inmediato pasó a ser usado para las clases de la academia de inglés.

3. Ejercicios de selectividad de física. Vectores.

4. De nuevo verbos en inglés.

5. Una breve explicación de la historia de la música.

6. Inglés.

7. Detalle del resultado de las elecciones. Listado de escaños por autonomías.

8. Lista de cosas que llevar en la mudanza.

9. Ejercicios de alemán.

10. Apuntes para una historia.

11. Apuntes de informática.

12. Lista de ficheros del ordenador de los que hacer backup.

Pero lo mejor de todo es la última página, donde lo abandone hace varios años. Es una lista de palabras de difícil divisibilidad en sílabas. Hubo un tiempo en que estuve planteando un programa que separaba una palabra en sus correspondientes sílabas. Las siguientes palabras eran muy problemáticas:

- aconcagüina

- acuática

- acuícola

- aeronaútica

- agnusdéi

- agüío

- aindamáis

- aloética

- alvéolo

- anihilación

- dermofarmaceútica

- duunvir

- ecuórea

- interviú

- pechblenda

- samuhú

Para nota:

Lo bueno de esos problemas es que cuando has avanzado algo en la materia te das cuenta de que lo que andas haciendo no tiene ningún sentido. El concepto de sílaba no está nada claro y por eso hay palabras que podrían dividirse de diferentes formas, en función de criterios subjetivos.

El título hace referencia a la película Prospero’s Book. Hay películas que para algunos son una basura y para otros son una obra de arte. Prospero’s Book es una de esas, como casi todas las de Peter Greenaway, que te permite sentir las dos opiniones simultáneamente. Como acertadamente comentan en IMDB:

A notable work, but come prepared

(Video de 3’04”, con sonido)

Synecdoche, New York

Como Kaufman no es un impostor y posee una inteligencia extrema, Synecdoche, New York combina la diarrea mental con momentos emocionantes, los delirios vacuos con la lucidez, los pasotes absurdos y los sentimientos en carne viva.

La temática de Synecdoche… es similar a la de los anteriores guiones de Kaufman, pero aquí se excede en su ambición y los temas se pierden en el juego de ecos y de dobles. Igual, hay suficiente material inteligente como para interesar a los fanáticos de la torturada psicología de Kaufman.

Pocas pistas da sobre el elevando voltaje de intensidad de la cinta el título, ‘Synecdoche, New York’, el nombre de las dos ciudades donde vive el protagonista. “Me gusta titular difícil”, ha contado Kaufman, quien considera que si cuesta memorizar un título, se recuerda mejor.

Synecdoche, New York es una desafiantemente poco comercial película – es furiosamente enigmática, filosófica y nadie sabe cómo pronunciar el título. Además trata sobre la muerte. Es impresionamentemente ambiciosa. No estoy seguro si el resultado es totalmente satisfactorio.

Hablando de cosas anormales, vimos la película de Charlie Kaufman’s Synecdoche, New York hoy a las 8:30 de la mañana, esto es la más extraña y violenta cosa que puedas hacerle a tu cerebro antes de tomar el café matutino.[…]

Esta es la presentación de Kaufman como director[…]. Esta película es como ir en el coche que enseñaba Kaufmann en su última película pero ahora sin frenos. La primera media hora es muy divertida. Después la película comienza a resbalar hacia el miedo, del que nunca vuelve.

Es terriblemente complicada: una obra de teatro dentro de otra obra dentro de otra obra dentro de una película. Por lo menos.

Suele pasar que buscas cuando sacará Kaufman su próximo guión y resulta que será…ayer. Si te gustó Eternal Sunshine of the Spotless Mind ahora tienes fácil distinguir qué parte del éxito se debe a Kaufman (el guionista) y qué parte a Gondry (el director). El primero acaba de sacar una película como director y el segundo ya va por su segunda como guionista.

Yo lo tengo muy claro, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Being John Malkovich son tres de las mejores películas que jamás se han rodado.

Hablando de Sunshines y de guiones soberbios, la pelicula Little Miss Sunshine es excelente. Y sorprende su guionista, quien merece casi todo el mérito: nunca antes había escrito nada, ni las felicitaciones de Navidad para su familia. De eso a ganar un Oscar al mejor guión original. Afortunadamente no todo es Indiana Jones.

Le devolvemos su dinero 2.0

Al final siempre acaban pagando justos por pecadores y la gente abusaba: niñatos que se cogían el pack de una consola para jugar en vacaciones, (incluso familias enteras rotando por los distintos supermercados cogiendo y devolviendo artículos cada 15 días, gente que se compraba los últimos modelos de videocámaras para grabar las vacaciones y bodas y un largo sinfin de jetas. Y después llegabas tú a comprarte algo, envoltorios abiertos, usados, artículos que se nota que han sido usados y aunque tienes intención de comprar en esas condiciones no lo haces.

En teoría si compras algo es porque lo quieres, (que se olviden los de compras compulsivas), así que, si no funciona te lo cambian y si no, piénsatelo antes de comprarlo.

Un caso que me contaron del Carrefour, es una peña que compraron unas paelleras gigantes para las degustaciones de las fiestas de su pueblo y después se presentaron a devolverlas dentro del periodo de los 15 días, usadas, con todo pegado o gente que se pilla trajes de marca en el corte inglés para bodas y los devuelve después de llevarlos a la tintorería, (qué menos).

Los foros, siempre mejores que los blogs.

Vía: Statcounter.com

Pascal Dangin

Pascal Dangin comenzó su carrera [con catorce años] como ayudante de peluquería en un desconocido salón del XVe arrondissement en Paris. “Pasaba mucho tiempo con chicas, lo cual siempre es bueno cuando eres un adolescente.” Me contó una vez en su despacho. “Pero lo que era realmente fascinante era que tenía que aprender todo sobre la vida de una persona en un instante. Como unos quince segundos para averiguar: ¿Dónde va a comer? ¿Que le gusta vestir? ¿Está casada? Imaginarse toda sobre la vida de la gente y luego definir un estilo para esa persona.”

Tenía un amigo que tenía un Mac Quadra. Hicimos un trato: por las noches yo podría usar su ordenador. Solía ir a su estudio a las siete y media de la tarde. Desenchufaba el ordenador, lo metía en una cesta, andaba seis manzanas hasta llegar a mi apartamento. Me pasaba toda la noche trabajando, aprendiendo a programar y luego a las siete de la mañana tenía que parar para que cuando él se despertara, el ordenador estuviera en su sitio.

Del número de marzo de la revista Vogue, 144 fotografías habían sido retocadas por Dangin: 107 anuncios (Estée Lauder, Gucci, Dior, etc.), 36 fotografías de moda y la portada, una fotografía de Drew Barrymore.

Pascal Dangin: el rey del retoque fotográfico.: Interesante artículo del New Yorker.

Versiones Comparadas

Al final en el artículo sobre “Versiones Comparadas” (Radio Clásica, Jueves de 13:00 a 14:00) apenas si hablé sobre el propio programa. He estado oyendo mucho el último que se emitió así que tengo ganas de comentar más al respecto.

Como ya dije anteriormente, es un programa que escoge una obra musical y en que el locutor, algo más que una voz que lee sino también el guionista y la persona que escoge las obras, se dedica a decidir cuáles son las mejores versiones que se han grabado sobre dicha pieza musical.

Inevitablemente este programa nos lleva a la comparación con el busque, escuche, compare… de Clásicos Populares (Radio Clásica y Radio 1, de lunes a viernes de 15:00 a 16:00). Clásicos Populares es un programa que puede describir despectivamente como de “Música para amas de casa”. No se le puede descalificar sin más por cuanto lleva décadas en antena y ha hecho mucho bien por la difusión de la música clásica.

Pero la sección en que sen comparan versiones de Clásicos Populares es la antítesis del programa que presenta Ángel Carrascosa.

La primera es populista y democrática: el presentador, dicharachero hijo de un famoso director de orquesta, expone algunos fragmentos de las versiones más selectas que existen sobre una pieza musical. Luego los oyentes llaman al programa y votan sobre cuál es la versión que más les ha gustado. Al terminar se erige un vencedor y se lee quiénes eran los intérpretes de cada una de las versiones.

Muy social y “rollo 2.0” aunque llevan años haciendo lo mismo y lo cierto es que a la gente le encanta el formato.

La alternativa de Versiones Comparadas es absolutamente dictatorial: un tipo al que no conoces de nada ha decidido por ti qué es lo bueno y qué lo malo. La mejor versión la oirás entera. De las malas, ni una nota. De las interesantes, algunos fragmentos.

Los que se han criado en Internet pensarán que ese sistema es de otra época y no sirve de nada. Pero ahora viajemos en el tiempo, veamos lo que sucede entre bambalinas:

Fernando Argenta, para sus Clásicos Populares, va a la mediateca de Radio y Televisión Española. Escoge cuatro o cinco versiones que tengan buena pinta: Karajan, Carreras, Yo-Yo Ma, Martha Argerich, gente que suena bien.

Fernando no tiene que hacer más, las presenta al público y este decide. Luego lee los intérpretes. Eso es todo.

Ángel Carrascosa también se va a la mediateca. Pero antes ha pasado por la biblioteca y ha recopilado el listado completo de las versiones existentes en el mercado. Muchas son antiguas y puede que la calidad del sonido no sea óptima. Algunas serán difíciles de conseguir o directamente imposible. Va al archivo de Radio Nacional y se las lleva todas a casa.

Ahora le toca la difícil tarea de escucharlas una a una. Se sentará en el sofá del salón, si no hay niños correteando y tendrá que prestarles atención de principio a fin. Las versiones muy malas pueden cortarse tras cinco minutos de audición, pero normalmente los malos intérpretes no tienen opción de grabar discos (sólo en música clásica) así que a todos se les debe dar una oportunidad.

En el caso de la pieza que estuve oyendo, los Cuatro Últimos Lieder, de Richard Strauss (un músico tan grande que ni se le pudo echar en cara que fuera amiguete de Hitler), el futuro locutor ha tenido que oír más de veinte versiones. Si cada versión son 15 minutos y sólo se oye una vez eso ya son 5 horas de audición, con el detalle de que la fatiga de oír una y otra vez la misma pieza exige paradas frecuentes.

El veredicto de Ángel Carrascosa es implacable: la versión de cierto director famosísimo es anticuada, impropia de un músico de tanta categoría. Una soprano es demasiado estridente. Los violines de la orquesta un poco apresurados, a la otra cantante le falta talla.

En Versiones Comparadas se ha hecho un trabajo profesional. Puedes no estar de acuerdo con la decisión del realizador, pero aprecias mucho su trabajo. En Clásicos Populares tienes una cosa entretenida, pero de poco valor.

Después de oír todas las versiones, con espíritu crítico, puedes atreverte a desechar una en que el director es Herbert Von Karajan, o que la cantante es Monserrat Caballé. Y hay que tenerlos muy bien puestos para criticar la dirección de Karl Böhm: amigo personal de Richard Strauss, experto en la música del compositor alemán y encargado de muchos de sus estrenos. Si tomas un puñado de CDs de la videoteca esas tres versiones seguro que irían en el manojo.

Y luego, dar como la mejor versión a una en que tanto la orquesta, como el director, como la cantante, no son primerísimas figuras -aunque sí excelentes, la soprano Reneé Flemig, el director Christoph Eschenbach, la Orquesta Sinfónica de Houston – es una muestra de gran juicio. A mi eso me vale mucho más que los que recomiendan lo evidente y lo probable.

No todo son descalificaciones. Los adjetivos positivos son mayoría y son difíciles. Decir “es muy bonita esta versión” es simple pero destacar entre las de dos primeras espadas lo que hace resaltar a una de otra es tarea harto complicada. Me quedo con una valoración: admirablemente cantada y prodigiosamente dirigida.

Hacen falta más contenidos como estos. Tras un programa de hora escasa se ocultan muchas horas de trabajo de un profesional de gran valía. Luego puedes disentir de las valoraciones del presentador, pero entiendes su postura o tratas de entenderla, porque es una opinión que aprecias por todo lo que tiene detrás. A mi la anecdótica votación comandada por jubilados forofos de la zarzuela no me aporta nada.

Habrá quien piense que la democracia tiene que invadir todos los espacios de la humanidad y que todo mejorará gracias a ella. No siempre es asín. Si pensamos en el artículo de la Wikipedia sobre los Cuatro Últimos Lieder veremos que nunca podría darse una valoración sobre las distintas versiones grabadas. Eso no cumpliría los estándares de calidad y sería descartado. Pero esa sería la diferencia. Ese dato haría el artículo algo realmente valioso. La entrada sobre Renée Flemig indica en su discografía esa grabación de Strauss, pero la enumera en una lista sin decir que es portentosa, y primus inter pares, por el contexto sólo podría deducirse que es uno de los primeros discos que grabó.

De hecho el artículo alemán sobre esta pieza tiene la horrorosa sección de las “Grabaciones realizadas por Famosos” (Bekannte Aufnahmen) en la que se cita a la principal de Elisabeth Schwarzkopf, Radio-Symphonieorchester Berlin, George Szell (el año auténtico es el 1966 no el 1965) pero se ignora a los en su momento casi desconocidos Eschembach y Flemig.

La opinión de una persona a veces vale mucho más que las decisiones consensuadas de la masa. Y cada cosa en su contexto.